- L’association

- Nos actions sur le territoire

- Ressources

- L’offre éducative

- Ressources pédagogiques

- Le réseau

Les rendez-vous d’Écopôle

Les « rendez-vous d’Écopôle » permettent de conforter la connaissance et la culture commune au sein du réseau de l’environnement sur un sujet d’actualité et de valoriser l’expertise des acteurs du réseau sur le sujet en question. Ce sont également des espaces d’échange et d’interconnaissance entre acteurs, et, entre les acteurs et les habitants de l’agglomération, voire du département.

Format des Rendez-vous d’Écopôle :

- Intervention d’un membre du réseau et d’un expert sur une question en débat suivi d’échanges

- Durée : 1h30/2h de 18h à 20h, suivi d’un temps convivial

- Lieu : à Écopôle, 31 rue Louis Joxe à Nantes

- Nombre de places disponibles : 30 personnes maximum

- Inscription recommandée. Gratuit

Prochain RDV d’Écopôle : Associations en difficulté, société en danger ! Mardi 23 Septembre 2025 de 16h à 18h à la Maison de quartier de Doulon (Nantes)

Faire le constat d’un monde associatif en grandes difficultés, notamment financières, surtout lorsque l’emploi est dans l’équation, est un élément factuel qui fait consensus. Si l’on regarde dans le détail, analyser cette situation uniquement sous l’angle économique est sûrement incomplet. La relation avec les pouvoirs publics, le rôle de nos organisations associatives dans la vie démocratique, la défense de l’intérêt général menacée, l’éthique de gouvernance indissociable de l’ESS… sont autant de sujets qui sont bousculés et la liste n’est pas exhaustive.

Assistons-nous à une simple crise passagère ? Ou sommes-nous sur un changement de paradigme qui aura pour corollaire une mutation profonde du monde associatif ?

À cette question, la priorité est-elle de défendre un modèle ou de s’atteler au changement pour participer à faire émerger un « nouveau monde » ? Dans tous les cas, la passivité n’est sûrement pas une option. Les associations du réseau, travaillent à la mise en œuvre d’une transition sociale et écologique, en étant fidèles à leurs valeurs, afin de faire émerger le projet de société auquel elles aspirent.

Pour échanger de ces questions, nous avons choisi de donner lors de le première heure la parole à nos invités. Leurs contributions apporteront 3 regards :

- Celui des présidents d’Écopôle (Sébastien DARREAU) et de l’Accoord (Laurent HUGOT), associations qui, sur des champs d’intervention complémentaires, ont en commun de jouer un rôle de « tête de réseau » associatives et d’inscrire leurs actions dans les valeurs de l’éducation populaire, au service d’une transition écologique juste.

- Celui du chercheur Lionel PROUTEAU, Maître de conférences émérite en sciences économiques, co-auteur du paysage associatif français) qui, avec la rigueur de la démarche scientifique, nous aidera à mieux analyser la situation. Il questionnera les « remèdes miracles » aux difficultés rencontrées par les associations (incantations à mutualiser et coopérer, à rechercher des ressources de substitutions souvent privées, etc.).

- Celui d’une élue Chloé GIRARDOT MOITIÉ, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Loire-Atlantique déléguée aux ressources, milieux naturels, biodiversité et action foncière.

Lors de la deuxième heure nous ferons appel à votre regard. Celui des citoyennes et citoyens, impliqués ou non dans le milieu associatif mais qui serez présent ce 23 septembre. Vous aurez tout le loisir d’échanger avec notre plateau d’intervenants, de demander des éclaircissements ou des précisions mais aussi d’exprimer vos points de vue.

Repas partagé de 18h à 20h (prix libre à partir de 5€), buffet froid concocté par Les Toqués du Perray

De 20h à 22h – Événement suivi d’une conférence de Fanny PARISE : Comment peut-on, ensemble, changer nos manières de faire société à travers nos modes de vie ?

Entre paradoxes culturels – comme la quête de sobriété dans une société encore marquée par la surconsommation – et les résistances collectives face aux contraintes écologiques, Fanny Parise, anthropologue, propose une analyse systémique et décalée des transitions en cours.

S’inscrivant dans la lignée des travaux de David Graeber, elle interrogera, à travers des études de cas concrets, les fondements mêmes de nos représentations et pratiques.

Une conférence pour déstabiliser les cadres théoriques établis et repenser, ensemble, les enjeux de la transition écologique.

LES RDV PRÉCÉDENTS :

Enregistrement sonore du RDV :

Nous étions une vingtaine de participants pour le Rendez-Vous d’Ecopôle sur le sujet de la précarité alimentaire étudiante. La soirée fut riche d’échanges et d’enseignements, nourris par l’intervention d’Emeline Steyer, stagiaire à Ecopôle sur le sujet en question, Enora Lejeune, vice-présidente Solidarités et Santé à Nantes Université, et enfin Nicolas Deletre, responsable de l’association Vital de Blé, qui distribue des colis alimentaires dans les résidences étudiantes.

Ensemble, nous avons abordé les nombreuses pistes de solutions qui existent et/ou qui seraient à développer pour accompagner au mieux les jeunes qui se trouvent dans des situations de précarité. Ils doivent faire des choix qui impactent leur alimentation, mais aussi plus globalement le social, le culturel et pour certains la réussite de leurs études.

Quelques sujets discutés : l’ouverture des resto U le soir, la praticité/convivialité des cuisines des résidences, quels sont les réels besoins des étudiant⋅e⋅s…

Problématique du rendez-vous :

De plus en plus d’étudiants font face à la précarité alimentaire. Comment se donner la possibilité que chaque étudiant ait accès à une alimentation saine, durable et de qualité ? Notre proposition est, ensemble, d’aborder le sujet et d’éclairer des pistes de solutions.

Intervenants :

- Emeline Steyer, stagiaire de Master 2 à Ecopôle sur le sujet de la précarité alimentaire étudiante

- Enora Lejeune, vice-présidente Solidarités et Santé de Nantes Université

- Nicolas Deletre, responsable de l’association Vital de Blé, qui organise des distributions alimentaires aux étudiants des résidences universitaires

Nous étions environ 50 participantes et participants au RDV d’écopôle sur le thème « Métropole et transition écologique : un pari perdu d’avance? ».

Une soirée riche d’enseignements et d’échanges grâce aux interventions de :

- François Madoré et Stéphane Loret de l’Atlas social de la métropole nantaise et labo de géographie sociale ESO UMR-6590

- Aziliz Gouez vice présidente de Nantes Métropole et conseillère régionale Bretagne

- Jean Michel BUF maire de Blain et vice-président Pays de la Loire

Problématique du rendez-vous :

En 2030 et au-delà, allons-nous vivre sur un territoire toujours plus attractif ou sur un territoire où il fait bon vivre ?

Dans le cadre des débats sur la fabrique de la ville, Écopôle s’est interrogée sur la métropolisation (concentration des populations et des activités économiques, culturelles, sociales…) sur le territoire de Nantes Métropole .

Dans une note d’éclairage, notre association a proposé plusieurs pistes de réflexion autour des enjeux de la présence de la nature, de l’implication citoyenne et de l’aménagement du territoire.

Ce RdV d’Écopôle a pour but de partager ces réflexions avec le réseau de l’environnement mais, également de les confronter au monde de la recherche et aux élus. 🗨️

Au programme :

- Introduction au débat, à partir de la note d’éclairage

- Interventions de François Madoré et Stéphane Loret, universitaires, contributeurs de l’Atlas social de la métropole nantaise

- Dialogue sur les enjeux de métropolisation entre Aziliz Gouez, vice-présidente de Nantes Métropole, conseillère régionale Bretagne, chargée de l’Alliance des territoires et Jean-Michel Buf, maire de Blain, conseiller régional Pays de Loire, président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique.

- Débat avec la salle

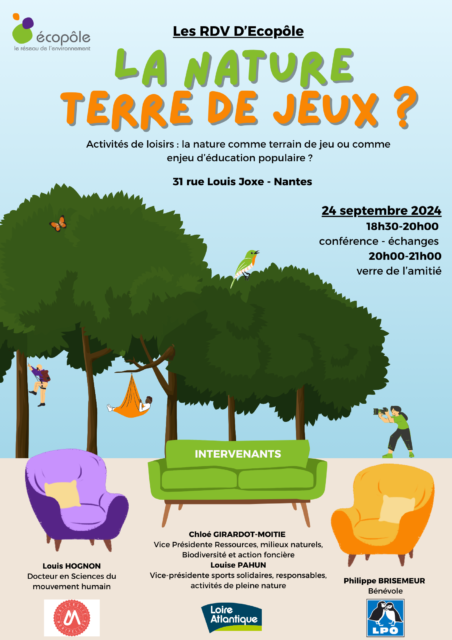

Problématique du rendez-vous :

En cette période d’anthropocène dans laquelle nous vivons la sixième extinction de masse, la préservation de la biodiversité fait partie des sujets majeurs. La survie de nombreuses espèces repose sur des équilibres fragiles. Dès lors, il n’existe pas d’activité humaine que nous pourrions négliger, quand bien même elles traduiraient une volonté de se rapprocher de la nature. Les activités de loisirs, d’observation et même d’immersion n’échappent pas à cette règle.

Dans une période post confinement, à laquelle vient s’ajouter une prise de conscience des enjeux environnementaux, l’envie de retourner vers les espaces naturels se développe. C’est plutôt une bonne nouvelle mais la médaille a un revers.

Nous avons l’expérience des conséquences de ce genre d’engouement : sites naturels détruits par le tourisme de masse, aménagements de « bases de loisirs pleine nature » qui ont pour corollaire l’artificialisation des sols, etc. Nous ne pouvons aborder cette question avec les lunettes du 20ème siècle, où le sentiment de pouvoir dompter la nature pour notre confort a atteint un paroxysme et a dépassé les limites acceptables. Pour autant, il n’est pas question ici de faire de la nature un privilège.

À l’occasion de cette soirée à Écopôle, nous vous proposons d’aborder ce sujet autour de trois entrées :

- Entre liberté, égalité et préservations, comment réglementer l’accès aux sites ?

- Aménagement du territoire : préserver les équilibres face à une croissance pressurisée ?

- Activités de loisirs : la nature comme terrain de jeu où l’activité comme enjeu d’éducation populaire ?

Les intervenants :

- Louis HOGNON (Docteur en Sciences du mouvement humain – Université de Montpellier UFR STAPS – co-fondateur du club des Chercheurs Verts

- Chloé GIRARDOT-MOITIE : Vice Présidente Ressources, milieux naturels, Biodiversité et action foncière (Conseil Départemental de Loire-Atlantique)

- Louise PAHUN : Vice-présidente sports solidaires, responsables, activités de pleine nature (Conseil Départemental de Loire-Atlantique)

- Philippe BRISEMEUR (LPO 44)

Depuis octobre 2018, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la métropole nantaise vise “une alimentaion locale, durable et accessible à tous”. La pandémie de 2020-2021 s’est relevée être un thème central de nos vies en nous donnant l’opportunité de passer plus de temps dans la cuisine. Elle nous a obligés à questionner la provenance de nos achats, a mis en évidence la fragilité de nos chaînes alimentaires et la précarité de certaines catégories de la population.

Le Rendez-vous d’Ecopole, “Devons-nous arrêter de manger des bananes à Nantes?”, le 24 mars 2021 s’est déroulé autour du thème du “manger local” avec une trentaine de participants et pour la première fois en visioconférence. La question centrale de cette soirée conférence-débat était : aura-t-on des produits locaux :

- de qualité (avoir une nourriture saine et respectueuse de la planète),

- en quantité suffisante,

- à des prix abordables qui maintiennent l’activité économique et font vivre l’agriculture locale,

- assez diversifiés?

Dans un premier temps, Adeline Poux, a présenté les résultats d’une enquête faite en 2018 auprès de 1500 foyers de la métropole nantaise sur l’alimentaion. Dans cette enquête ont été abordés : l’alimentation saine pour les ménages, la perception du produit “local”, les liens avec la production et les multiples acteurs du système alimentaire.

C’est ainsi que selon 65% des ménages, la proximité géographique de la production définit un produit “local” et pour la plupart d’entre eux le “local” provient de la région Pays de la Loire. Trois ménages sur quatre sont prêts à payer plus cher pour acheter un produit local.

Ensuite, Daniëlle Brokekarts a abordé la capacité de nos agriculteurs à fournir de quoi nourrir la métropole nantaise en présentant des simulations d’un outil pédagogique du nom de PARCEL (Pour une Alimentation Résiliente, Citoyenne Et Locale). Cette application gratuite, créée en partenariat avec plusieurs acteurs français, donne une idée des effets de la relocalisation de la production alimentaire, du développement de l’agriculture biologique et du changement de nos habitudes alimentaires sur un territoire donné. On voit de cette façon que si la métropole nantaise n’est pas auto-suffisante avec la consommation actuelle, elle peut l’être et en plus 100% bio avec des changements de consommation, notamment en mangeant moins de viande.

Elle a donné la définition pragmatique et dynamique d’un produit local selon la Fédération nationale de l’agriculture biologique. Celle-ci varie par territoire selon la densité de producteurs sur la zone donnée et le développement de la production biologique.

Enfin, Amaury Hanotaux a présenté le nouveau MIN en opération depuis 2019 sur le site de Rezé. Celui-ci s’adapte à la demande et voit une transition vers le bio avec une offre actuelle de 30% en bio.

La notion de produit local n’est pas précisement définie car c’est la distance qu’un producteur doit parcourir pour faire une livraison au MIN dans la matinée et retourner à son exploitation pour travailler dans l’après-midi qui compte.

Par ailleurs, il a été posé la question de l’impact de la réduction du gaspillage alimentaire sur l’approvisionnement en produits locaux. Au MIN, depuis le déménagement, un tri des déchets a été mis en place et en a résulté une réduction d’environ 25% ; ce chiffre ne compte pas les invendus récupérés par les associations, un système renforcé sur le nouveau site.

Après ces présentations, les participants ont pu poser des questions. Pour nourrir les échanges de ce RDV, il a été éffectué un sondage auprès de ceux qui s’inscrivaient. Trois questions étaient posées sur le “manger local”. En voici les résultats :

Sur la question du “local”, pour 83% d’entre eux, un produit local doit venir de moins de 100 km. Pour la majorité, un produit local est produit dans la région.

La deuxième question demandait de nommer trois produits consommés qui ne sont pas cultivés dans la région. Les agrumes ont été placés en tête par les 2/3 des inscrits, suivis par d’autres fruits, café, thé, chocolat et épices parmi les produits les plus cités.

Finalement, parmi les trois produits que les inscrits ont nommés, pour 25% d’entre eux, ils n’élimineraient pas les agrumes, pour 15% d’entre eux, ils n’élimineraient pas le thé et le café et pour 10% d’entre eux, aucun des trois aliments.

Les échanges ont ensuite tourné autour des entreprises de la région qui produisent ou vendent des produits non-locaux en petites quantités, des circuits courts et du gaspillage alimentaire.

Intervenants :

- Adeline POUX, Chargée d’études Environnement et Énergie à l’AURAN

- Daniëlle BROEKARTS, Animatrice Filières locales et Eau au GAB44

- Amaury HANOTAUX, Directeur général SEMMINN

Ressources :

Le R.D.V d’écopôle sur le dernier kilomètre, qui s’est déroulé le mardi 29 octobre fut un véritable succès. En effet, ce fut un moment de belles rencontres, avec une belle assistance et de nombreux jeunes. Les intervenant·e·s nous ont livré·e·s des prestations d’un bon niveau, complémentaires entre elles ce qui a permis par la suite d’amener de bons échanges entre les individus.

Bruno DURAND (Responsable scientifique de la CERELUEC) nous dit que la problématique des transports urbains (de marchandises) est un secteur en pleine évolution du fait de l’arrivée de nouveaux acteurs et des changements de comportements de la clientèle concernant les livraisons dans les points relais.

Le nombre de mouvements en ville est en augmentation et demande des approches nouvelles pour que la ville reste agréable tout en développant la mutualisation des livraisons.

Nathalie Barruet (représentante de Nantes Métropole) a présentée les aspects réglementaires, les problématiques locales ainsi que le projet FLUX (Fabriquons la Logistique Urbaine Ensemble).

Nantes Métropole est très impliquée dans le dispositif de livraison des marchandises sur la métropole en fixant par exemple des règles devant répondre aux contraintes professionnelles des commerçants, des usagers de la ville tout en ayant le souci d’une métropole apaisée et la moins polluante possible.Nantes Métropole est un acteur important qui veut être facilitateur auprès de tous les acteurs.

Fabrice Marteaux (représentant Les Transporteurs de l’Ouest), acteurs professionnels du transport à vélo-cargo, nous a expliqué que la livraison en vélo-cargo est une démarche déjà ancienne , mais qui ne cesse de se développer, trouvant sa place et sa pertinence avec la conjoncture en répondant aux critères écologiques de faible consommation et de faible encombrement.

Les Triporteurs Nantais transportent des tonnages significatifs quotidiennement et sont toujours dans des phases de recherche ou d’expérimentation d’outils afin d’être le plus confortable possible pour les conduct·eurs·rices/livr·eurs·euses.

Le temps d’échange qui a suivi les interventions a permis au public de poser des questions aux différents intervenants permettant ainsi de faire ressortir des échanges intéressants entre les interlocuteurs.

Intervenants :

- Bruno Durand, Responsable scientifique de la CERELUEC (Cellule d’Etudes et de Recherches En Logistiques Urbaine et du E-Commerce)

- Nathalie Barruet, Représentant Nantes Métropole

- Fabrice Marteaux, Les Triporteurs Nantais

Ressources :

- Présentation de Bruno Durand

- Nantes Métropole : Projet FLUX – Livraison centre ville

- Présentation de Fabrice Marteaux

50 ans de politiques publiques…

Une 1ère loi sur l’eau en 1964, puis une 2ème en 1992, une Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000, puis une 3ème loi sur l’eau votée en 2006 et 2 SDAGE (2010-2015 et 2016-2021). Toutes ces politiques publiques se sont enchaînées à l’échelle du bassin versant Loire-Bretagne pour répondre à l’objectif de 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2015, repoussé depuis à 2021.

… pour une reconquête du bon état des eaux loin d’être achevée au niveau local

Sur des données publiées en 2017 par la préfecture et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, seuls 11% des masses d’eau en Pays de la Loire atteignent le bon état écologique. En Loire-Atlantique, le bilan chiffré est plus alarmant encore : seules 2 % des masses d’eau sont considérées en bon état écologique.Partant de ce constat, pourquoi les politiques publiques concentrées sur cet objectif d’amélioration de la qualité de l’eau depuis plusieurs décennies n’ont pas encore réussi à produire des effets significatifs en Pays de la Loire ?

- Peut-on parler d’inaction, d’inertie des acteurs via-à-vis des enjeux autour de l’eau ? Y a t-il des spécificités territoriales pour expliquer ces résultats très en dessous de la moyenne nationale ?

- Quelles conséquences pour les collectivités ligériennes en terme de retraitement de l’eau ?

- Après l’interdiction pour les collectivités et les particuliers (au 01/01/2019) d’utiliser des pesticides, comment le monde agricole se saisit de l’enjeu de la qualité des eaux et envisage le changement de ses pratiques ?

- Quelles perspectives d’action sont envisagées, par chaque acteur, pour quels objectifs (réalistes ?) de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Atlantique ?

Intervenants :

- Yvon SIOU, Agence de l’Eau Loire-Bretagne

- Catherine BASSANI, Conseillère municipale de la Ville de Nantes, Présidente de l’EDENN

- Laurence GUIBERT, Directrice FD Civam 44

Ressources :

Compte-rendu

Le dossier documentaire

Les présentations des intervenants : AELB – CIVAM –EDENN

L’accroissement de la population métropolitaine nantaise depuis plusieurs décennies induit un phénomène accru d’artificialisation de l’espace (construction de logement, développement d’infrastructures de transport), en limite périphérique mais également au cœur de la métropole. Dans quelle mesure, les enjeux de biodiversité et de connexion écologique sont-ils pris en compte dans les projets locaux de développement urbains ?

- Etat des lieux ; apports et limites de la réglementation en vigueur

- Quelle est la pertinence des démarches de densification et d’étalement urbains, et dans quelle mesure sont-elles maîtrisées ?

- Quels sont les impacts des nouvelles constructions urbaines sur la biodiversité locale ?

- De quelle manière les aménageurs intègrent-ils les enjeux de nature en ville dans leur projet ?

- Le modèle de métropolisation est-il le seul envisagé ? Un développement équilibré des territoires émerge-t-il

Intervenants :

- Olivier Ganne de l’association Bretagne Vivante

- Caroline Gehrke de l’agence Phytolab

- Jean Luc Charles et/ou Virginie Vial de la SAMOA

Résumé :

Une vingtaine de personnes s’est retrouvée pour débattre de la place de la nature en ville dans l’urbanisation galopante de notre métropole. Ce rendez-vous était animé par Denis Clavreul, administrateur à Écopôle.

Dans un premier temps, Virginie Vial, chargée de mission à la SAMOA a rappelé le double objectif des aménageurs : concilier le besoin de logement (+6000 /an sur l’agglomération) et la demande de nature en ville exprimée par les élus et les habitants. Toutefois, la SAMOA s’est donnée des objectifs élevés sur l’Île de Nantes. Confier la maîtrise d’œuvre à une paysagiste (Jacqueline Osty) est déjà un premier pas, même si les échanges ont mis en évidence que les écologues étaient trop peu présents dans les équipes de maîtrise d’œuvre. Pour la SAMOA, l’appropriation de ces enjeux par les habitants reste un objectif principal, pas toujours évident à faire accepter par les promoteurs. En effet plus de nature, c’est plus d’espace et plus d’espace vert c’est moins de logement et donc une rentabilité plus tendue. Nantes Métropole a intégré dans son futur PLUM le CBS (coefficient biotop par surface – http://multimedia.ademe.fr/catalogues/CTecosystemes/fiches/outil11p6364.pdf). Cette obligation s’impose aux opérateurs pour qu’ils intègrent des surfaces végétalisées et fonctionnelles dans leurs projets. Si c’est une vraie contrainte pour les promoteurs, c’est de l’accord des experts, une avancée pour la nature en ville.

Ensuite, Caroline Gehrke de l’agence Phytola, a présenté plusieurs opérations en périphérie de la métropole nantaise sur lequel le cabinet a travaillé. Les situations sont très différentes d’un site à l’autre et demandent donc de proposer des réponses adaptées au contexte de sol, de relation avec les espaces de proximité, d’usages… mais aussi d’objectifs formulés par la collectivité. Si de belles réalisations ont pu être proposées, Caroline soulève toutefois les difficultés de pérenniser les bonnes intentions de départ dans la gestion des espaces. En effet, les aménagements propices à la biodiversité sollicitent des techniques d’entretien et de gestion différentes des pratiques « habituelles ». C’est une véritable difficulté que d’amener les opérateurs d’entretien à entretenir une haie bocagère, à conduire des espaces et gestion différenciée, à tenir compte et entretenir les passages à faune…. bref cela nécessite un autre regard et de mobiliser de nouvelles pratiques. En règle générale, les cabinets et les maîtres d’ouvrage ne sont pas opposés à se doter de compétences naturalistes, mais la priorité des moyens financiers ne s’oriente malheureusement pas dans ce sens.

Enfin, Olivier Ganne de Bretagne Vivante s’est concentré sur quelques éléments de biodiversité, en insistant sur la fonctionnalité des espaces, indispensable au fonctionnement vital des espèces. À partir de plusieurs exemples, il a démontré que si cet enjeu de biodiversité est pris en compte dès le démarrage des projets d’urbanisation, il est plus facile de proposer des aménagements qui respecteront la vie de la faune et de la flore. Les études menées par Bretagne Vivante démontrent une fragmentation des groupes d’espèces, qui, à terme, disparaîtront. Il est donc urgent de prendre en compte cette dimension dans l’urbanisation, pour au moins conserver le peu de biodiversité existante en ville. Car si les participants s’accordaient sur l’idée que l’enjeu de la conservation de la biodiversité était moins prégnant en ville qu’il ne l’était dans les autres espaces beaucoup moins denses, il n’en demeure pas moins que la présence de 80% de la population en ville en faisait un objectif prioritaire d’éducation et de sensibilisation.

La production de biogaz se développe avec un fort besoin de matières fermentescibles. Ce développement ne risque t-il pas de dégrader la qualité du retour à la terre de la matière organique.

Quel état de la production de biogaz en France et dans l’agglomération ?

Comment et sous quelles conditions produire du biogaz ? quels en sont les enjeux ?

Le compostage état des lieux, puis enjeux et perspectives ?

Quel développement harmonieux à l’échelle de Nantes Métropole ?

Intervenants :

- Philippe Weisz, responsable du service énergie de Nantes Métropole

- Jean François Cerles, directeur territorial de GRDF

- Pascal Retière, co-fondateur de Compost In Situ

- Comment concilier au mieux les déplacements piétons, vélos, voitures à Nantes et dans l’agglomération ?

- Quelle évolution des comportements est nécessaire pour mieux accorder nos pratiques sur l’espace public ?

- Quels sont les nouveaux usages de mobilité dans l’hyper-centre ?

Les intervenants :

- Laurent FOUIN, spécialiste de mobilité durable à l’AURAN, agence d’urbanisme et prospective sur l’agglomération,

- Anne-Sophie MAURICE & Sara GUILLET responsables d’études et promotion de l’unité Déplacements à Nantes Métropole,

- François PROCHASSON de l’association Rue de l’Avenir

- Annie-Claude THIOLAT, présidente de l’association Place au Vélo

Et avec vous, pratiquants individuels et associations , afin de partager nos expériences, et notre vision d’une rue apaisée en ville.

Le résumé :

Près de 35 personnes ont participé à ce RDV D’Écopôle consacré à la problématique du partage de la rue.

Les 4 intervenants nous ont apportés leurs éclaircissements sur les enjeux de mobilité, de sécurité et de partage de la rue.

Tout d’abord, Laurent FOUIN de nous a apporté un regard d’expert sur la mobilité sur l’agglomération nantaise. Il nous a présenté les pricipaux chiffres qui caractérisent cette mobilité, un dynamisme démographique qui fait progresser les déplacements, l’amélioration des pratiques individuelles qui ne s’accompagne pas encore d’une diminution des volumes de déplacements en voiture… Pour lui la collectivité à 3 leviers en matière de déplacements : régulation, communication et sensibilisation, investissement et développement.

Les agents de Nantes Métropole nous ont ensuite présenté les solutions mises en œuvre par la politique publique pour apaiser les conflits dans un espace partagé. Des aménagements qui régulent (exemple des Zones à Trafic Limité), des outils de communication et de sensibilisation, l’accompagnement d’écoles dans des programmes d’éco-mobilité…

Le regard de l’association Rue de l’avenir a apporté une autre vision, la volonté de reconcquérir la ville face à l’occupation abusive de l’espace urbain par les voitures. La rue n’est pas en effet seulement un espace de circulation, c’est aussi et surtout un espace de vie. Plusieurs mesures visant à atteindre ces objectifs ont été présentées, dont la ville à 30, un aménagement non « auto-centré », la rue comme espace de rencontre, de détente et de jeu…

Pour l’association Place au Vélo, qui promeut l’usage de la bicyclette mais plus généralement des modes actifs, il y a plusieurs intérêts à les promouvoir (intérêts économiques, environnementaux et de santé publique). L’essor des mobilités actives oblige de plus en plus à devoir partager la voirie ce qui est un défi pour ces nouveaux usagers : non respect de la réglementation par certains usagers, individualisme et incivilités, aménagement non adaptés… Pourtant les outils existent pour permettre ce partage de la voirie. Il suffirait de bienveillance entre usagers, de moins de voitures, du respect du code de la route (sanctions) et d’aménagements adaptés… une vraie volonté politique pour faire reconnaître le vélo comme moyen de transport à part entière.

Les échanges ont par la suite beaucoup tourné autour de ces derniers points sans y trouver réellement de réponse. La question de la place des nouveaux engins de mobilités a été posée, avec un vide réglementaire les concernant…

Les supports de présentation :

- Que savons-nous de la qualité sanitaire des sols à Nantes, alors que l’engouement pour le jardinage urbain s’amplifie ? Quelles pollutions, de quelles origines ?

- Quelles conséquences sur les plantes consommées ?

- Y a-t-il des remèdes, des alternatives ?

- Où en est la recherche ?

L’équipe de Thierry Lebeau, spécialiste de la pollution diffuse des sols à l’Université de Nantes, Pierre-Yves Le Brun, élu chargé des jardins familiaux, Marie-France Ringeard, chargée des jardins familiaux au Service des Espaces Verts, des associations ou personnes pratiquant le jardinage urbain, partageront leurs connaissances et leurs expériences pendant cette soirée d’échanges.

Intervenants :

- Béatrice BECHET : chercheuse au laboratoire Eau et Environnement de l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux), spécialiste des questions de pollution des eaux et sols urbains

- Thierry LEBEAU, enseignant-chercheur à l’Université de Nantes, spécialiste de la pollution des sols et de la microbiologie des sols

- Cécile Le GUERN, ingénieure de recherche au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Marie-France RINGEARD, Responsable des jardins familiaux au Services Espaces Verts (SEVE) de la ville de Nantes

Le résumé :

20 personnes au total ont participé à ce RDV D’Écopôle consacré à la problématique de la pollution des sols urbains.

3 chercheurs travaillant sur la question – Béatrice Béchet, Thierry Le Beau et Claire Le Guern – nous ont éclairés sur les enjeux et la réalité de cette pollution dans les sols de nos villes, de nos jardins.

À Nantes, la pollution n’est pas seulement de source anthropique (via les activités humaines), la présence de polluant est également d’origine naturelle comme l’arsenic par exemple qui peut être naturellement présent dans la roche. En passant d’une forme solide à une forme aqueuse, les éléments polluants sont susceptibles de contaminer les potagers via ce processus de solubilisation. C’est leur niveau de concentration de ces éléments qui déterminera le degré de pollution : « c’est la dose qui fait le poison ».

À l’heure actuelle, il n’existe pas de seuil réglementaire pour rendre ou non un sol cultivable (à la différence des seuils qui vont définir la potabilité de l’eau par exemple)

Ensuite, avec Marie-France Ringeard, les intervenants ont abordé les travaux qu’ils ont menés dans le jardin familial des Églantiers à Nantes dans le cadre du projet de recherche POLLUSOLS. L’objectif de POLLUSOLS est de développer un pôle régional sur les pollutions diffuses.

Aux Églantiers, l’étude des sols a permis de mettre en évidence la présence de plomb sur le site. Sa concentration sur certaines parcelles était telle que la ville de Nantes a dû à relocaliser certains jardiniers par mesure sanitaire.

Les participants ont beaucoup échangé avec les intervenants sur la nature des polluants présents, et leur interaction avec les plantes potagères, ainsi qu’également sur la possibilité de faire analyser son sol. Il est ressorti de ces échanges que s’il n’est pas possible de faire analyser son sol (à moins d’y mettre des moyens financiers importants), il s’agit pour les jardiniers conscients de cette problématique, d’être attentifs à l’environnement de leur jardin : l’histoire du sol (présence de telle activité humaine avant, contexte géologique), et la présence de plantes indicatrices qui peuvent renseigner sur la nature du sol, et la présence de tel élément polluant.

Enfin, ce rendez-vous d’Écopôle a permis de mettre en lumière PING, une association qui anime un fablab à Nantes. En s’associant avec un bioingénieur, ils développent un kit d’analyse du sol à faire soi-même pour évaluer la qualité agronomique du sol et la présence d’éléments polluants.

Les supports de présentation :

Étude du jardin des Églantiers

Guide d’échantillonnage des plantes potagères dans le cadre de diagnostics environnementaux

Qu’est ce que la transition énergétique implique pour nos modes de vie ?

Que devons-nous changer en profondeur pour relever ces défis ?

À partir des expériences et des témoignages de deux experts et de plusieurs habitants citoyens engagés dans les communautés du grand débat, nous explorerons les conditions pour changer nos modes de vie, indispensables pour relever le défi de la transition énergétique.

Intervenants :

- Armelle LANGARD, Étudiante en psychologie, présidente de l’APNE – Représentations sociales du Développement Durable et impacts sur les changements de comportements

- Serge BLONDEL, économiste à l’université d’Angers – Les nudges* : théories et applications. * Mode d’incitation, développé en sciences comportementales, commençant à être adopté en écologie pour motiver le passage des idées aux actes, sans faire culpabiliser ou punir.

- Familles à énergie positive et zéro déchet

Animateurs : Joseph Bonnet (Écopôle) et Florian Roquinarc’h (Écopôle)

Le résumé :

26 personnes ont participé au Rdv d’Écopôle sur la transition énergétique et les changements de comportements.

Après que Armelle LANGARD (stagiaire sous la direction de Claus WALKSTEIN) nous ait présenté les concepts de changements de comportements et d’attitudes (notions de temporalité et de réversibilités du changement), et une partie des résultats d’une enquête menée sur le campus Tertre entre 2009 et 2016 sur les représentations du Développement Durable (associations d’idées).

Serge BLONDEL (Économiste spécialiste de la micro-économie – Université d’Angers) nous a présenté des théories de la prise de décision et des applications aux nudges (Mode d’incitation développé en sciences comportementales, commençant à être adopté en écologie pour motiver le passage des idées aux actes, sans faire culpabiliser ou punir). Il nous a également démontré par un exercice pratique mené avec les participants que nos actes n’étaient pas toujours aussi réfléchis que nous le pensions.

Par la suite, deux citoyens impliqués dans les communautés du Grand Débat sur la transition Énergétique (Thomas CHEDEVILLE et Benjamin POLLET) nous ont fait part de leur implication personnelle dans les changements de comportements au foyer et de l’intérêt de participer à ces défis dans une perspective d’émulation et de partage. Pour eux l’enjeu aujourd’hui consiste principalement à diffuser et de généraliser ces expériences.

En fin, un échange s’est engagé entre les contributeurs et les participants.

Écopôle met à la disposition du territoire les supports de présentation, ainsi que les coordonnées des intervenants qui peuvent être recontactés directement.

Les supports de présentation :

Représentations sociales du développement durable et changements d’attitudes

Les nudges : théories et applications

Pour aller plus loin

Un document de l’Ademe qui permet d’approfondir les questions de changement de comportement « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité ».

Vidéo de présentation : introduction vidéo de 3 minutes